■ 本报记者 刘霞 通讯员 陈萌 文·图

6月,云南驰宏资源综合利用有限公司(以下简称“驰宏综合利用公司”)厂区内,热浪裹挟着铅锌冶炼特有的金属气息扑面而来。在驰宏综合利用熔炼厂的艾萨炉主控室里,徐成东正目不转睛地盯着监控大屏,屏幕上实时显示着艾萨炉熔池的画面。他一边仔细观察熔池状态,一边用对讲机与现场人员沟通。

这位在生产一线扎根三十余载的“冶金炉王”,从基层冶炼工一步步成长为业内知名专家。他潜心钻研鼓风炉、艾萨炉、侧吹还原炉等铅冶炼设备,用满是老茧的双手,在千度炉火间书写着一线工人的传奇。

扎根炉前的淬火之路

1991年,当徐成东揣着中专文凭走进冶炼厂时,没人能想到这个年轻人会成长为改变行业的知名专家。“第一天站在鼓风炉前,炉子的热浪差点把我掀翻。看着老师傅们熟练地操控设备,我暗下决心:一定要把这门技术吃透。”

为了掌握火法炼铅的“火候”,徐成东利用倒班的机会,认真记录炉温、风压、进料量的细微变化;他把设备说明书抄在笔记本上,吃饭、走路都在反复琢磨;遇到技术难题,就追着老师傅请教到深夜。工友们记得,他的工作服口袋里总装着小本子,上面密密麻麻记满了观察数据和操作心得。

徐成东还买来大量专业书籍,一边踏实工作、一边刻苦钻研,利用业余时间自学完成了冶炼大专的考试。时间一晃就是5年,勤学苦干的他不仅当上了烧结班长,还带领全班创下了连续3年产量第一的纪录。

五十道难关背后的坚守

2004年,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)在曲靖建厂,并从澳大利亚引进艾萨炉,成为国内首家将艾萨炉应用于炼铅生产的企业。面对这台“洋”设备,为尽快打通生产流程,徐成东带领团队日夜攻坚,通过技术改造实现了设备的完美适配,助力驰宏锌锗成为国内首家采用艾萨炉炼铅的标杆企业。

为掌握艾萨炉的操作原理,公司计划抽调一部分人去澳大利亚学习,徐成东却因为文凭条件不符被拒之门外。此后,他坚持通过自学提升个人的语言能力与技术水平。为了能看懂全英文的资料和设备上的英文标识,他随身携带的笔记本上记满了密密麻麻的英文单词;每天19时下班后,他随便应付一口晚饭,就开始背单词到深夜。机会总会垂青有准备的人,2005年,经过4次竞争考试,徐成东从四十多个报名者中胜出,成为一名艾萨炉操作工。

2005年6月12日,艾萨炉开始点火。由于艾萨炉大多用于炼铜,从没有过炼铅的先例,因此,在技术攻关中遇到的各种困难超乎想象。面对熔池冻结、泡沫渣、连续熔炼等一系列问题,外国专家团队也束手无策。经过无数次的细致观察和缜密思考,徐成东大胆提出,采用高品位铅精矿补充高温熔池内挥发的铅,用上层烧熔、逐步推进的方法,以解决熔池传热效果差、渣型恶化引起的熔池冻结问题。

关键时刻,公司决定采用徐成东的建议。短短90分钟,冻结了三天三夜的熔池便全部化开。取样表明,渣含铅指标接近目标值。这个结果震惊了在场的每个人,所有外国专家不约而同地对徐成东竖起了大拇指。2005年7月31日,这台艾萨炉成功产出了粗铅,成为世界上首座用于炼铅的艾萨炉。徐成东也成为用艾萨炉炼铅第一人。

锻造中国冶炼新高度

荣誉和掌声纷至沓来,但徐成东并未因此停下探索创新的脚步。作为一名热衷钻研、勇于突破的技术骨干,他带领团队持续开展生产工艺技改与研发工作,推动各项生产指标屡创新高,每年为公司创造上千万元的经济效益。

在创新钻研的道路上,徐成东同样重视人才培育。2011 年,“徐成东劳模创新工作室”正式成立。除日常厂区工作外,他常常驻守工作室开展“传帮带”教学。自工作室成立以来,他已带领一批批年轻人完成20余项技改项目,斩获20余项专利授权,为企业培养了大批技术人才。如今,他的徒弟遍及呼伦贝尔、曲靖等地,已成为驰宏锌锗各分子公司的技术能手。2017年,徐成东劳模创新工作室被全国总工会评为“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

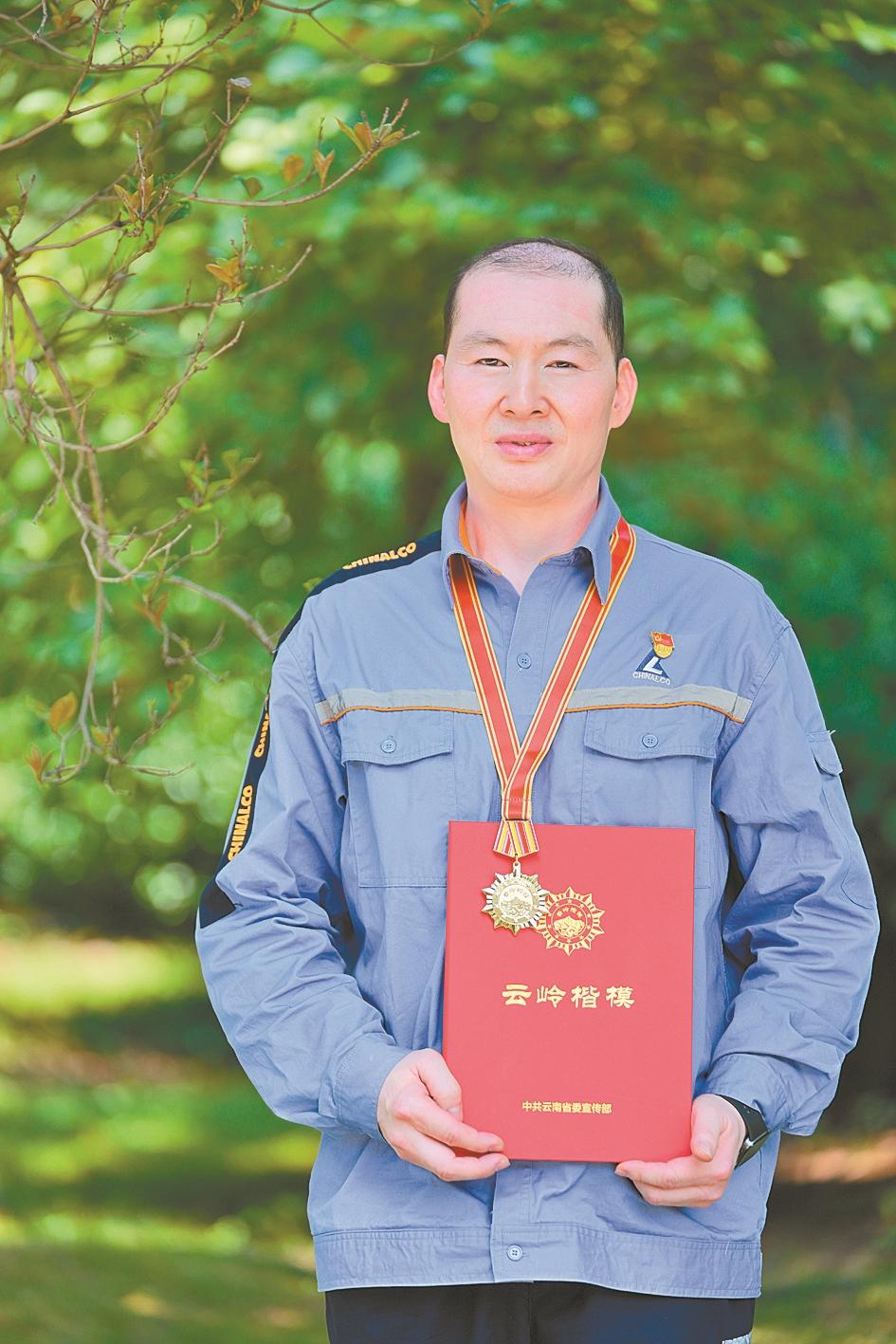

“简单的事重复做,重复的事认真做。”这是徐成东坚守多年的人生信条。“云岭楷模”的荣誉,不仅是对他个人奋斗历程的高度肯定,更彰显了新时代科研工作者与劳动工作者的使命担当。他们的事迹犹如精神灯塔般闪耀,激励着无数人投身创新实践,为国家发展倾注智慧与力量。