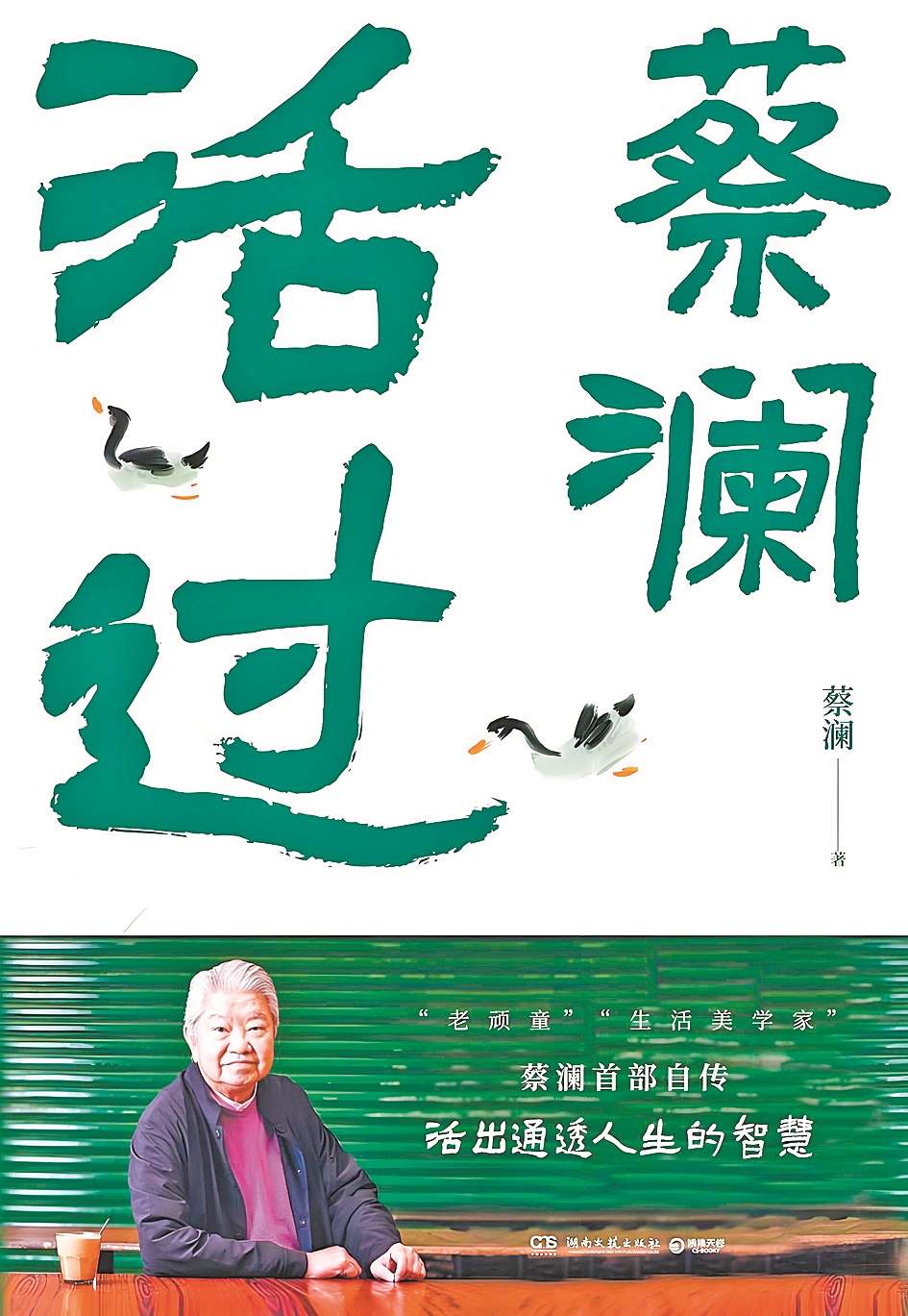

一封写给世俗的情书

——读蔡澜自传《活过》

蔡澜先生的《活过》,从严格意义上来说并非一本传统的自传,而是一部以生命体验精心熬制而成的“快乐回忆集”。这本书不拘泥于编年体那种严谨的叙事方式,也无意展现功成名就的辉煌时刻。相反,它以一位阅尽人间沧桑、内心豁达通透的老者视角,将八十余载的人生岁月如缓缓摊开的一幅独具风味的水墨长卷,呈现在我们眼前。

书中以平实如话的文字为读者烹制出一场丰盛的人生盛宴,把传奇生涯熬成一锅充满烟火气的潮州粥——每一粒米都分明可见,各种滋味又相互交融,看似随意的叙述中,实则暗藏着生命的真谛。书名“活过”二字,乍看平淡无奇,实则力透纸背,它凝聚了蔡澜先生毕生践行的生活哲学——不是消极被动地生存,而是要热烈、投入且尽情地“活过”。

书中开篇描述的飞机遇气流场景堪称经典,无疑是对蔡澜人生哲学观的高度浓缩。当飞机机身剧烈颠簸、乘客们陷入惊恐之时,唯有他从容淡定,轻啜红酒,微笑着回应邻座的诘问:“你死过吗?”“没有,但我活过。”这简简单单的“活过”二字,宛如一条红线贯穿全书始终,成为全书的文眼——既是他对生活的宣言,也是对自己人生的总结,更是贯穿整本书的核心精神。

翻开这本书,扑面而来的是充满生活烟火气息的鲜活细节,以及蕴含人生智慧的悠然态度。蔡澜的文字如同他钟爱的美食,追求“真味”而不刻意雕琢;看似平凡平实,却处处彰显深厚的文字功力,幽默诙谐中暗藏人生机锋。他回忆童年在潮州逃难时,婴儿时期的自己竟能把恐怖的炸弹烟雾想象成奇妙的动物,这份与生俱来的乐观,仿佛早已预示了他一生面对困境的态度。青年时期远渡东瀛求学,经济拮据的他却能化腐朽为神奇,将鱼市场丢弃的鱼头熬煮成令人垂涎的暖粥,这种苦中作乐的本事,成为生活给他上的第一课。这些看似琐碎的生活片段,恰恰构成了蔡澜人生观大厦的坚实基石:即便身处有限甚至困顿的物质条件下,也能通过精神的富足和心态的积极转换,汲取生活中最多的甜蜜。

他把漫长人生拆解成无数个值得全情投入的“当下”:在邵氏片场,为追求艺术理想不惜顶撞投资人,那份近乎固执的坚持,是对电影艺术之美的刹那沉醉;古稀之年他积极拥抱新媒体,在微博上与天南地北的粉丝插科打诨、分享生活点滴,这是他拥抱时代、永葆好奇心的刹那欢愉;尝遍天下美食,从香港街头热气腾腾的镬气小炒到巴黎殿堂精致考究的料理,每一次味蕾的绽放,都是对生命馈赠的刹那感恩。他用自身经历告诉读者,对抗生命虚无感和焦虑的良方,并非遥不可及的未来幻想,而是要把每一个“此刻”都活得有滋有味、绽放光彩。

然而,蔡澜先生的快乐并非不谙世事的傻乐,他的豁达也绝不是未经生活淬炼的麻木。“活过”的坦诚与可贵之处,在于毫不避讳地展现人生的种种坎坷与阴影。他坦然承认投资餐厅失败后血本无归的经历,在金钱诱惑面前直言自己“与普通人没有什么不同”,毫不留情地撕开成功者常带的道德优越感面纱;还讲述了追求艺术电影却导致票房惨败的过往,以自嘲口吻调侃自己像 “骄傲过头的孔雀”。在当下社交媒体盛行“人设”包装、人人精心粉饰高光时刻的时代,这种勇于暴露脆弱、承认局限的勇气显得尤为珍贵。

面对生命中最大的两场风暴——挚爱妻子的离世和自身遭受癌症的侵袭,蔡澜在书中展现的态度,将这份豁达推向了生命彻悟的巅峰。他放弃化疗,选择以近乎诗意的方式散尽家财,住进能看见海景的酒店,甚至计划办一场派对迎接死亡。这种选择并非消极放弃生命,而是源于对生命本质的深刻理解。书中回溯了幼年目睹家乡葬礼的原始恐惧,以及在电影片场亲历生死一线的瞬间震颤,这些关于死亡的早期记忆,最终在晚年沉淀、发酵,升华为“生老病死乃是人生必经过程,不好好体验一番就对不起自己”的通透智慧。他选择向死而生,把生命的终章也看作一场值得认真“活过”的体验。蔡澜先生提醒我们,生命的丰盈与醇厚如同他钟爱的单一麦芽威士忌,其精华并非来自漫长的窖藏等待,而是源于苏格兰高地风土的原始馈赠,以及酿造过程中每一刻的专注投入;人生的至味,同样蕴藏在每一个当下全情投入的平凡瞬间。

《活过》中反复提及的“吃喝玩乐”绝非肤浅的享乐主义,而是蔡澜先生经过一生实践与思考后,提炼出对于生存智慧和积极人生态度的具象化表达。他谈美食,精髓在于“联系”——从食材源头到烹饪者的用心,再到共享美食者之间的情谊,食物成为联结人与土地、人与人、人与生活的重要纽带;他谈游历,重点在于体验与包容,在行走中开阔视野,理解不同文化差异,消除偏见;他谈“六十一段恋情”(无论虚实),核心表达的是“爱是绽放而非占有”的洒脱态度,以及对情感多样性的尊重。

倪匡曾评价蔡澜的文章“凭一个‘真’字就能吃很多年”,这本书无疑是对这句话的最佳诠释。书中没有华丽辞藻的堆砌,只有平实幽默的笔触:他会自嘲名字谐音“菜篮”所以注定贪吃,也会调侃自己半桶水的写作水平居然能在文坛生存。正是这份至真至纯的特质,让他的文字跨越年代沟壑,使这位原本端坐神坛的大师仿佛变成在大排档与你碰杯的邻家老友。

当我们合上这本书,机舱中蔡澜饮尽红酒的意象便久久萦绕心头。蔡澜先生用八十载风雨人生酿制的这坛生命醇醪,早已超越个人回忆录的范畴:它像是一面镜子,让我们从中照见人性种种;又像是一封写给世俗的情书,饱含着对生活的热爱;更像是一场关于“如何活着”的永恒对话。每位读者都能在这本书的启发下,寻找到属于自己的生命坐标与生活方式。这或许就是《活过》超越文字本身所能传递的最深刻意义。

滇公网安备53011202000096

滇公网安备53011202000096