十年灯火映山乡 千户弦歌奏华章

——南方电网云南德宏盈江供电局旧城供电所倾情服务群众纪实

“十年如一日”是一个充满分量的表达,它超越了时间的简单累积,蕴含着对理想信念的坚守、对责任的担当以及对初心使命的不渝。

在横断山脉深处,一条条银线串联起云岭大地的万家灯火。南方电网云南德宏盈江供电局旧城供电所的20面锦旗,如同镶嵌在时光长河中的明珠,见证着3600多个日夜的温情守护。从景颇山寨到傣家竹楼,从创业基地到现代农业产业园,这个被当地老百姓亲切地唤作“雷锋供电所”的团队用十年时间诠释这样的初心使命——真正的服务,是让光明照进人心。

他们翻山越岭,为交通不便的村落抢修线路,确保群众用电稳定;

他们为孤寡老人、残障家庭义务改造老旧电路,定期上门检修;

他们在洪涝、地震等自然灾害发生时24小时待命,用“不停电”守护民生底线。

这种将职业责任转化为社会担当的实践,正是雷锋精神中“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的生动写照。

一面锦旗开启的温暖之旅

2013年的一天,晨雾还未散尽,旧城供电所的巡线员邵小良巡线至盈江县旧城镇后山,发现了几幢突兀的竹篱笆房。询问后得知,里面居住的村民是从其他寨子搬来的景颇族乡亲。

居住在篱笆房内的搬迁户刀腊载记得,供电所的皮卡车在羊肠小道上碾出深深的车辙。这群穿着蓝色工装的人周末不休息,硬是靠人背马驮把电线杆运上陡坡,照亮了他的竹篱笆房。更让刀腊载意外的是,这群“蓝工装”临走前凑出2200元钱,为他购买了电视机、电饭锅等生活用品,以及6只小羊。“我还记得,供电所所长徐兆忠把牵羊的绳塞到我的手里说,羊儿长胖时,日子就甜了。”刀腊载说。

随后,这个景颇族汉子抹着泪,把“人间自有真情在 供电服务暖人心 ”的锦旗送到了旧城供电所。这面锦旗,不仅是一种感谢,更是一份信任与情谊。从那以后,刀腊载和供电所的员工亲如一家。

十年后,刀腊载依然擦拭着那台老式电视机。电视机的液晶屏幕上,映着崭新的安居房,政府扶贫搬迁项目的红灯笼在屋檐下摇晃。“当年送的餐桌还在用,每次吃饭都觉得在与供电所的人围坐着。”他抚过桌角的裂痕,那里藏着一个山乡的沧桑巨变,更是一份鱼水情深的真挚情谊。

刀腊载所送的第一面锦旗让旧城供电所的员工意识到,在自己的能力范围内帮助老百姓解决一些问题,既能拉近与用户的距离,又能做更多有意义的事情。于是,“善小而为、善小常为”成了他们的行为准则。

“螺丝钉”精神的时代延伸

打开旧城供电所村民帮扶台账,微微泛黄的笔记本上,村民管能威的名字旁有红笔标注:“2020年1月15日,盈江县沙坡村后山养猪场,需紧急架线3公里。”

管能威是盈江县旧城镇旧城村沙坡村民小组村民,也是旧城供电所帮扶台账上一位令人揪心的残疾人。当时,管能威凭借自己的努力在离寨子3公里以外的山坡上建起了养猪场,然而,养猪场所处位置周边无人居住,没有通电,这可愁坏了管能威。

供电所得知管能威的困境后,迅速组织人员到现场勘查。当他们抵达养猪场时,眼前的场景让大家都皱起了眉头。养猪场位于山坡之上,地势崎岖,周边植被茂密,线路架设通道的开辟绝非易事。而且,电杆占用地的协调也是一个大难题,涉及多户村民的土地问题。经初步估算,需10万余元的费用才能解决这些问题,这对管能威来说无疑是一个天文数字。

为尽快帮助管能威解决用电难题,旧城供电所所长徐兆忠一方面详细向旧城镇政府反映管能威猪场的情况,希望政府能够出面协调解决电杆占用地的问题。另一方面,他根据现场勘查的实际情况,向盈江供电局申请项目资金。经与相关村民进行沟通协商,村民们最终同意让出土地用于电线杆架设。与此同时,盈江供电局也批准了供电所提交的申请,为养猪场提供了7万余元的业扩配套项目资金。

随着施工队伍的进场,养猪场的电力线路架设工程正式启动。经过几天的奋战,电力线路成功架通。当灯光在养猪场亮起的那一刻,管能威眼中闪烁着激动的泪花。他看到猪崽们在温暖的灯光下欢快地奔跑,心中的希望也如同灯光一般被重新点燃。他紧紧握住徐兆忠的手,声音颤抖地说:“徐所长,太感谢你们了,如果没有你们,我的养猪场还不知该怎么办,我都不知道该怎么感谢你们。”徐兆忠微笑着拍了拍他的肩膀说:“你好好创业,以后有什么困难尽管来找我们。”

有了稳定的电力供应,管能威的养猪场经营状况逐渐好转,猪崽的存活率大幅提高,出栏量也逐年增加。然而,管能威并没有满足于现状,他凭借着顽强的毅力,在创业道路上不断奋勇前行。三年后,这个曾经的建档立卡贫困户不仅还清了贷款,还在全国残疾人运动会的领奖台上举起了沉甸甸的金牌。管能威用自己的实际行动证明,只要有梦想,有坚持,就没有克服不了的困难。而这一切,都离不开旧城供电所当初为他点亮的那一盏希望之灯。

2019年的旱情来得猝不及防。在这个农民们正忙着插秧的关键季节,旧城供电所主动与旧城镇政府沟通,为村民们提供抽水机灌溉服务,村民小组感激旧城供电所所做的点点滴滴,用淳朴真挚的傣语和汉语制作了“雷锋供电所”牌匾来表达他们的情谊。

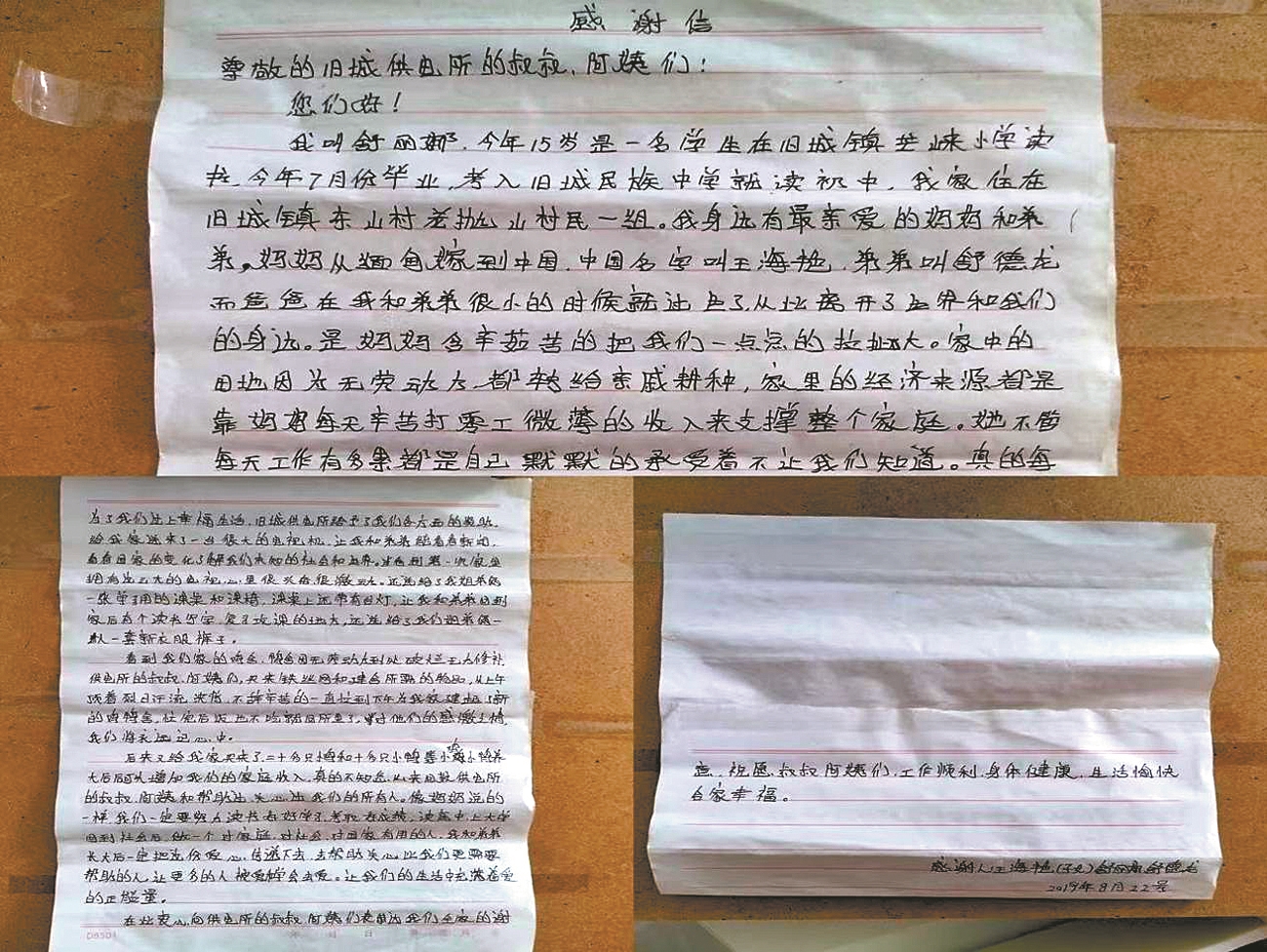

群众的痛点、难点问题皆是旧城供电所员工的牵挂。为傣族阿妈们更换家中的老化线路,资助外籍遗孀的孩子有学可上……供电所的“特殊台账”里记录着111户孤寡老人、53户退役老兵、124户留守儿童的需求。这些密密麻麻的数据,是旧城供电所员工用脚步丈量出来的民生温度,更是 “人民电业为人民”最生动的注脚。

智能电网上的产业振兴图

“叶老板的石斛烤房停电了!”2023年3月的一个凌晨,供电所值班电话急促响起。当时,种植石斛的叶某急得满头大汗。由于正值烤制旺季,停电超过两小时,就可能导致石斛氧化变色,价值数十万元的鲜石斛将全部报废。旧城供电所抢修人员连夜出发,仅用30分钟就排除故障。叶某感慨说:“有问题找他们准没错。”

这样的“随叫随到”,是旧城供电所的常态。除了石斛企业,供电所还为11家大米加工厂改造线路,提升供电可靠性和产能价值;为13家生茶制作坊稳定电压,减少茶叶烘焙损耗;在旱情发生时架线抽水保住千亩农田……电力就像纽带,将特色产业与市场相连,为乡村振兴注入源源不断的动力。

走进如今的旧城镇,10千伏线路联络率100%,电压合格率达91.38%的电网,正为乡村振兴注入新动能。千亩良田的抽水机、万头生猪的恒温房,在这张智能电网上和谐共鸣,描绘着新时代山乡巨变的新图景。

永不消逝的精神电波

十年,旧城供电所门前的芒果树一次又一次抽着新芽,旧城供电所的员工队伍也迎来了一批又一批新鲜面孔。然而,有些温暖的记忆始终镌刻在时光的印迹里:暴雨中,抢修队员背起受困老人时坚毅的背影;暮色里,油松林小学自习室亮起的盏盏明灯……翻开旧城供电所的帮扶台账,记录在不断增加,而不变的是传承。供电所每一位新员工入职的第一课,必定是郑重擦拭墙上悬挂的20面锦旗,触摸锦旗上的每一针绣线,感悟沉淀其中的为民初心。

“他们不仅送电,还送心。”旧城镇拉弄村老支部书记的话,道出了山乡百姓的心声。尽管供电所的员工在不断更替,但为百姓服务的雷锋精神却一直在传承。当旧城供电所第三任所长彭安辉接过“雷锋供电所”旗帜的那一刻,他深知这不仅是一份沉甸甸的责任,更是一份跨越时空的精神接力。

数载初心炽,万家灯火明。旧城供电所用十年光阴证明:真正的服务从不停留在技术层面,当职业使命升华为理想和信仰,平凡的岗位也能绽放永恒的光芒。在这片多民族和谐共生的土地上,“人民电业为人民”的誓言正通过新一代电力人的坚守,续写着新时代的雷锋故事。

数据显示,截至2024年底,旧城供电所累计开展志愿服务260余次,帮扶特殊群体106户。时光流转,数字或许会成为过往,但山乡的万家灯火始终温暖如初,因为照亮它们的,是一盏永不熄灭的灯。

滇公网安备53011202000096

滇公网安备53011202000096