抗战情缘

——聆听高德敏先生讲述“父母爱情”

1

2023年12月10日,正在创作《小河淌水》电影剧本和音乐剧本的高德敏先生到弥渡采风。

高德敏先生是1948年生于昆明的“老三届”知青,毕业于中国人民大学,著有《飞虎月亮花》《睡美人》《最后一张照片》等多部电影文学剧本。其中,2012年上映的电影《飞虎月亮花》,题材源自他2006年出版的同名纪实小说。该片讲述了中国女护士黄欢笑在二战中从海外回国参加抗战,在美军医院与“中国空军美国志愿援华航空队”(以下称“飞虎队”)飞行员们用青春、热血和爱演绎出的一段动人传奇。而高德敏先生,正是这部电影和小说主人公、女护士黄欢笑的儿子。

我们一同聊起弥渡文化与弥渡民歌。高德敏先生说,弥渡民歌《小河淌水》既流淌着美丽动人的纯真爱情,也承载着感天动地的家国情怀,因此他计划以南侨机工回国支持抗战为切入点,创作《小河淌水》的电影剧本和音乐剧。

聊到抗战话题时,高德敏先生提及,他的父亲高生道与母亲黄欢笑都曾参加过抗战,当时父亲在弥渡野战医院工作,母亲则是“飞虎队” 的护士。他还说,自己在创作纪实小说《飞虎月亮花》期间,曾多次深入祥云县采访,而弥渡还是第一次来。

听到发生在弥渡的抗战故事后,高德敏先生难掩兴奋,提出想亲自去看一看野战医院的旧址。于是我们驱车前往弥渡县弥城镇新城三圣宫(原80兵站医院驻地)和龙华文昌宫进行调研。

面对眼前这片杂芜满地、破败不堪且岌岌可危的80兵站医院旧址,高德敏先生一边拍照、录视频,一边庄重而又激情满怀地讲述着父辈的抗战故事,同时也不断自问:“父亲当年是否就在这个简陋的地方救治那些从前线转运到弥渡的重伤将士?”

12月12日夜晚,高德敏先生不仅发来信息,还兴奋地打来了电话。他说:“以前一直搞不懂父亲在弥渡的医院番号是37医院还是38医院,今天翻看他1956年收集整理的档案,终于弄清楚了。父亲在弥渡时,任职的是联勤总部37医院。1944年5月,37医院调防昆明,整院改为38医院。那时候,我的伯父高生厚是院长,父亲是副院长,母亲是护理主任。1949年12月9日,38医院响应中国人民解放军号召,参加了卢汉领导的云南起义。而38医院就是现在中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院(原43医院)的前身。当时,父亲担任代理院长,母亲是护士长。”

2

由弥渡县政协编辑出版的《抗战弥渡》中有记载:“1942 年,军政部九十八医院驻弥,院长高生厚,驻城东太和山南九莲台下,医院分三组,一组组长高生道,二组组长姚梦梅,三组组长胥培生,医院后改名为后方总司令部第八后方医院。”在太和山安葬官兵的地方,曾立有一块由野战医院院长高生厚署名的“碧血丹青”石碑,用以悼念忠魂。

高德敏先生打电话告知我,他找到了父母在弥渡结婚的一组照片,这在弥渡历史档案中可能并不多见。

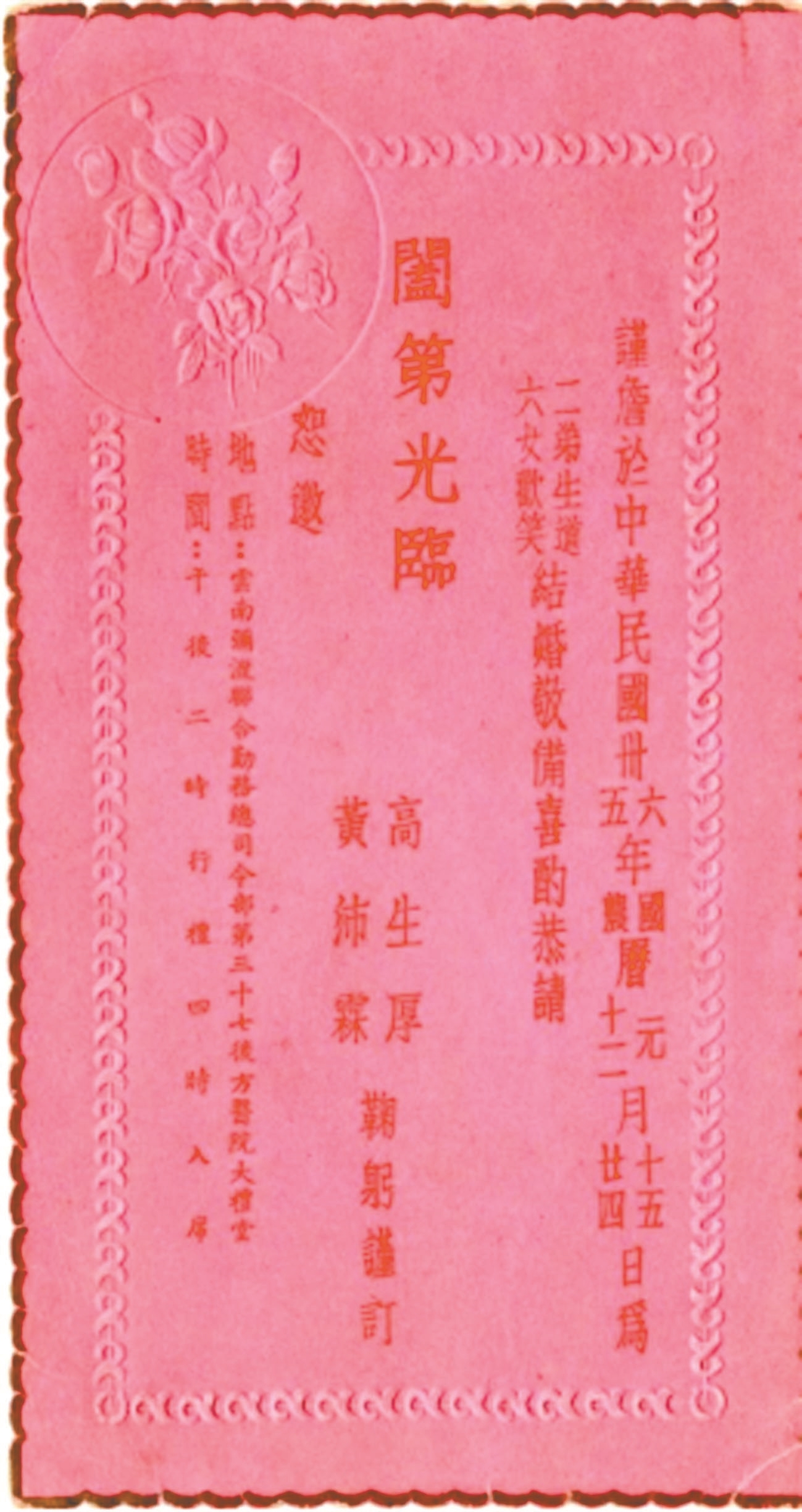

从高德敏先生提供的两封珍贵信札中,我们也获取了一些与弥渡相关的重要信息。一封是高生道寄给他父亲的信,内容为:“父亲大人存念 您的孩子生道欢笑敬叩 民国卅六年元月十五日在云南省弥渡县联勤总部第三十七后方医院大礼堂举行结婚典礼”。另一封是高生厚(高生道的哥哥)和黄沛霖(黄欢笑的父亲)联合发出的婚礼请柬,内容为:“谨詹于中华民国卅六年国历元月十五日(卅五年农历十二月廿四日)为二弟生道、六女欢笑结婚 敬备喜酌 恭请阖第光临 高生厚、黄沛霖鞠躬 谨订 恕邀 地点:云南省弥渡联合勤务总司令部第三十七后方医院大礼堂 时间:午后二时行礼 四时入席”。

信札中提到的“联勤总部”即后勤部队,例如80兵站医院,其前身是1937年抗战爆发后在湘潭创立的第80临时医院。由于战事需要,医疗资源由远征军第廿集团军调遣管辖,作为大后方的弥渡,自然就有了美军援华20野战医院、98医院、37后方医院、80兵站医院、121伤兵转运站以及卫生队等不同部队番号,这也解释了在弥渡发现的远征军纪念碑上,为何有军政部127兵站医院院长汤西园的署名。

高德敏先生说,他的父亲高生道所在的远征军战地医院驻扎在弥渡,母亲黄欢笑则在云南驿美军医院工作,两人在抗战烽火中相识。抗战胜利后,在父亲的苦苦追求下,本已随美军撤离的母亲又回到大理,两人于1947年1月在弥渡成婚。

3

当年,高德敏先生的父亲高生道曾给黄欢笑的大哥黄均昌写过一封信:“均昌大哥惠存,我是去年八月中秋节,那时我已认识欢笑于云南驿,弟常记念她并日常有她的名了,至今已是一年多了,对她的爱是永不改变的!”这封信的信札上盖有一个紫色方形邮戳,内容为:“联合勤务总司令部第三十七后方 87TH BASE HOSPITAL C.6.W.S.HOS.C.A”。

高德敏先生的父母曾在弥渡举办过一场极具浪漫色彩的婚礼。高德敏先生说:“我的父亲将许多弥渡婚礼现场的照片寄给了母亲的大哥黄均昌,其中一张照片里,父亲在婚礼宴会现场专门停放了两辆吉普车,他坐在其中一辆吉普车篷布钢架上摆拍。更浪漫的是,在吉普车挡风玻璃下面,父亲还让人用漆涂上了‘8TH BASE RITA HOSPITAL’。‘RITA’是母亲黄欢笑的英文名。仔细看这张照片,会发现吉普车前面的桌子上放着一把小提琴,旁边还有一把和弦琴,这把和弦琴是云南驿美军医院的医生回国前送给父亲的,没想到父亲在结婚现场把它摆了出来。”

高德敏先生说:“如今看到当年父亲在婚礼现场特意把和弦琴放在最显眼的地方,我想他一定是想借此表达心中的深情。实在难以想象,在抗战烽火中的滇西,在《小河淌水》的故乡弥渡,我的父亲,一名中国军医,会如此浪漫地诠释和表达他的爱情。”

4

后来,我们在一份1956年的档案里还发现一条特别有意义的记载:高生道在弥渡期间,不仅是医院的副院长,居然还兼任了弥渡县立中学的音乐教员和卫生教员。

高德敏先生说,他这次到弥渡寻找父辈的足迹,或许他的父亲早就听过弥渡民歌《小河淌水》的母本,然后将这份记忆藏在了遗传基因里,传递给了他。弥渡民歌《小河淌水》流淌着美丽动人的纯真爱情,也承载着感天动地的家国情怀,所以他现在创作《小河淌水》电影和音乐剧是有缘由的,这或许也是他父亲的心愿。

铭记历史方可致远,不忘历史才能开辟未来。聆听了高德敏先生的讲述,反复翻看那些沉淀着时代记忆的老照片,内心受到了极大的震撼。那些鲜活的抗战故事,以及抗战背后的爱情故事,都值得被历史永远铭记。

滇公网安备53011202000096

滇公网安备53011202000096